繊細な線画の描き方:アナログならではの表現と彩り

講座詳細

線の安定と強弱のコントロール

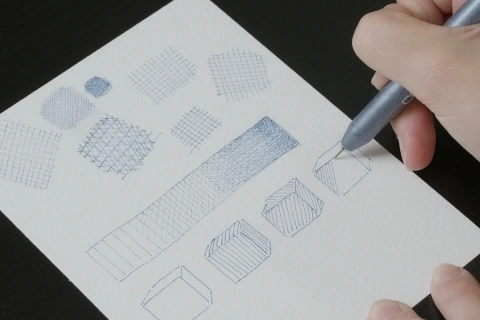

線の太さや筆圧を意識し、ブレのない安定した線を描くトレーニングを行います。ミリペンなどの画材特性を理解し、意図した通りの線を引く技術を習得。線を自在にコントロールすることで、線画だけで作品の印象を豊かに変える表現力を身につけます。

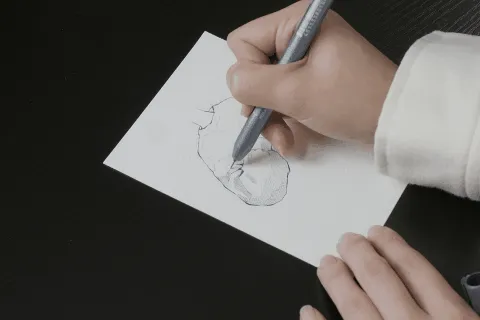

形の正確な把握

モチーフを深く観察し、その形を線で正確に捉える力を養います。対象の立体的な構造を理解し、それを二次元の線画として再構築する技術を解説。正確なデッサンに基づいた、説得力のある線画を描くための視点が得られます。

質感やディテール表現の習得

髪の毛の流れ、布の柔らかさ、花びらの繊細さといった多様な質感を、線のみで描き分ける技術を習得します。ハッチングや線の密度を調整し、立体感や触感の違いの表現方法を学ぶことで、作品に奥行きとリアリティをもたらします。

色彩基礎と配色感覚

色相・明度・彩度といった色彩の基本要素をわかりやすく解説します。顔彩や透明水彩を使い、線画の魅力を最大限に引き出す配色のコツを学びます。線と色が互いに引き立て合い、統一感のある印象に仕上げる感覚を養います。

影、光、グラデーションの活用

光源を意識し、影の落ち方を捉えることで線画に立体感を与えます。透明水彩のグラデーションやリフティング(色抜き)を活用し、効果的なハイライトや影を追加する技術を学ぶことで、線画が引き立ち、作品全体の奥行きを増す技術を習得できます。

自分のスタイル探求と調整力

習得した線の引き方や彩色のバリエーションを試しながら、自身に適した表現スタイルを探求します。制作途中で違和感や改善点を見抜き、客観的に修正を加える調整力を養成。自ら判断し、作品の完成度を高めていくための指針を学びます。

※下記の画像は講座に対する理解を深めるためのイメージです。

01. 自己紹介、この講座によって得られるもの・自己紹介 ・イラストレーターになるまで ・講座を通して得られるもの

02. 必要な道具・使用するペン、紙の紹介等

03. ペン画の基礎1・ハッチング

04. ペン画の基礎2・クロスハッチング

05. 線の練習・まっすぐな線、曲線を引く ・均一な線を引く ・強弱をつける ・ハッチング、クロスハッチングの練習 ・グラデーション、円柱の練習

06. 応用・お花を書き込む ・布の影を書き込む

07. 必要な道具・使用する筆、絵の具の紹介等

08. 顔彩、透明水彩の使い方・基本的な顔彩、透明水彩の使い方

09. グラデーションの付け方・グラデーションを作る方法

10. スパッタリングのやり方・スパッタリングの説明、やり方

11. デジタルでのラフ制作・描きたいモチーフ、構図を決め、iPadを使ってラフを制作する

12. 下書き・ラフを印刷しアナログで下書きを描く作業

13. ペン入れ1・ペン入れを行う

14. ペン入れ2・細部の書き込みを行う

15. 下塗り・下塗りを行う

16. 血色感、影をつける・血色感を出し、影を塗る

17. 仕上げ・全体のバランスを見ながら仕上げる

当講座は、以下を使用します。

・コピックマルチライナー

・水彩紙(ランプライト)

・顔彩

・透明水彩

・アクリルガッシュ(ホワイト)

・トレス台

・iPad(CLIP STUDIO)

※プログラムの注意事項必要に応じて作成

こんにちは、イラストレーターのとあるお茶です。私は女の子とお花をモチーフに、繊細な線画とアナログならではの質感を大切にした作品を描いています。SNSでの発信のほか、個展の開催や企業との取り組みを通じて、アナログ表現の可能性を探求し続けています。

私自身、元は線画や色塗りが非常に苦手でした。しかし、練習を重ね、自分に合う画材を見つけることで、描くことが格段に楽しくなった経験があります。今回の講座ではアナログ初心者の方でも無理なく学べるよう、繊細な線と色の美しさを丁寧に伝えます。表現が増える喜びを一緒に体験しましょう。

本講座において、講師さまだけの強みや、他の講座との差別ポイントを教えてください。

本講座の最大の魅力は、「アナログならではの繊細な線と色の美しさ」を学べる点です。基本的な技術から、線画をより美しく見せるちょっとしたコツまで丁寧に解説します。描き込み方がわからない方や、透明水彩・顔彩を使ったことのないアナログ初心者の方でも、無理なく学べる内容です。

該当の分野を勉強している方、この講座を受講しようか悩んでいる方は、どういう部分を一番難しいと思っているでしょうか?また、本講義を通じて、そのような部分をどういう風に解決できるでしょうか?

基本的な人物は描けるけれど何か物足りない、線画を綺麗に描けない、魅力的な線を描けるようになりたい、そんな方に向けた講座です。線画の魅力を引き立てながら、存在感のある着色を学びたい方や、アナログイラストに初めて挑戦する方にもおすすめの内容です。

講師さまご自身は、勉強してきた中で難しかった部分、それを解決するためにどのような努力をされてきましたか?

私は色塗りが苦手だったので、その工程に一番苦戦しました。最初は「自分の技術が足りないから上手く塗れない」と思い込んでいましたが、さまざまな画材を試すうちに、自分に合った画材があることに気づきました。少しお金はかかりますが、いろいろな水彩紙を試してみることで、自分に合うものを見つけられ、次第に色塗りが楽しく感じられるようになりました。

受講生に向けてメッセージをお願いいたします。

正直、線を綺麗に引けるようになるには、かなりの時間と練習が必要だと思います。私自身ももともと線画がとても苦手だったので、線画が嫌になる気持ちはよくわかります。しかし、練習を重ねれば必ず線は綺麗になっていき、描くのがどんどん楽しくなります。一日5分でも10分でも続けることが大切だと思います。上達には時間がかかるかもしれませんが、自分にできる表現が増えていくと、絵を描くことが本当に楽しくなるので、一緒に頑張りましょう!

【経歴】 フリーランスのイラストレーター・画家として活動中。 【個展】 ・2021年7月「線を紡ぐ」 ・2021年12月「光芒一線」 場所:大阪/カワチ画材 ・2022年7月「とあるお茶原画展」 場所:東京/ジュンク堂書店池袋本店 ・2023年7月「爽々」 場所:大阪/カワチ画材 ・2024年6月「代官山個展」 場所:東京/UPSTAIRS GALLERY ・2024年8月「原宿個展」 場所:東京/東急プラザ「ハラカド」 ・2024年10月「とあるきれいなお花BAR」 場所:東京/BAR AKAMON ・2024年11月「とあるお茶個展」 場所:大阪/TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE ・2025年1月「個展ツアー第一弾 〜東京 銀座&代官山〜」 場所:東京/銀座・2nen 代官山・UPSTAIRS GALLERY ・2025年2月「個展ツアー第二弾 〜兵庫 神戸マルイ〜」 場所:兵庫/神戸マルイ ・2025年3月「とあるお茶生誕祭」 場所:大阪/コミュニティフードホール ・2025年3月「個展ツアー第4弾 〜名古屋みなと 蔦屋書店〜」 場所:愛知/名古屋みなと蔦屋書店 ・2025年3月「個展ツアー第5弾〜高知 蔦屋書店〜」 場所:高知/蔦屋書店 ・2025年4月「個展ツアーファイナル」 場所:埼玉/TSUTAYAレイクタウン ・2025年8月「中野マルイ個展」 場所:東京/中野マルイ 【企業様とのお仕事】 ・Meredy(アクセサリーコラボ) ・株式会社呉竹(リアルブラッシュでのコラボ) ・株式会社フェイバリット(アパレルコラボ) ・株式会社オリオン(塗り絵vol.1〜3発売) ・株式会社マイナビ出版(画集発売 「線の軌跡」「Doles」 ・株式会社コミック出版(イラストレーター合同の塗り絵「おとぎの国の物語」 など

【経歴】 フリーランスのイラストレーター・画家として活動中。 【個展】 ・2021年7月「線を紡ぐ」 ・2021年12月「光芒一線」 場所:大阪/カワチ画材 ・2022年7月「とあるお茶原画展」 場所:東京/ジュンク堂書店池袋本店 ・2023年7月「爽々」 場所:大阪/カワチ画材 ・2024年6月「代官山個展」 場所:東京/UPSTAIRS GALLERY ・2024年8月「原宿個展」 場所:東京/東急プラザ「ハラカド」 ・2024年10月「とあるきれいなお花BAR」 場所:東京/BAR AKAMON ・2024年11月「とあるお茶個展」 場所:大阪/TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE ・2025年1月「個展ツアー第一弾 〜東京 銀座&代官山〜」 場所:東京/銀座・2nen 代官山・UPSTAIRS GALLERY ・2025年2月「個展ツアー第二弾 〜兵庫 神戸マルイ〜」 場所:兵庫/神戸マルイ ・2025年3月「とあるお茶生誕祭」 場所:大阪/コミュニティフードホール ・2025年3月「個展ツアー第4弾 〜名古屋みなと 蔦屋書店〜」 場所:愛知/名古屋みなと蔦屋書店 ・2025年3月「個展ツアー第5弾〜高知 蔦屋書店〜」 場所:高知/蔦屋書店 ・2025年4月「個展ツアーファイナル」 場所:埼玉/TSUTAYAレイクタウン ・2025年8月「中野マルイ個展」 場所:東京/中野マルイ 【企業様とのお仕事】 ・Meredy(アクセサリーコラボ) ・株式会社呉竹(リアルブラッシュでのコラボ) ・株式会社フェイバリット(アパレルコラボ) ・株式会社オリオン(塗り絵vol.1〜3発売) ・株式会社マイナビ出版(画集発売 「線の軌跡」「Doles」 ・株式会社コミック出版(イラストレーター合同の塗り絵「おとぎの国の物語」 など