比率と魅せ方を極めるプロダクトデザイン実践講座

講座詳細

比率とディテールで魅せるデザイン手法

プロダクトデザインにおいて基本となるサイズや比率の考え方のコントロール方法を始め、ディテール形状のモデリング方法と、それらが与える印象の差について学びます。

パラメトリックモデリングによる効率的なデザイン検証

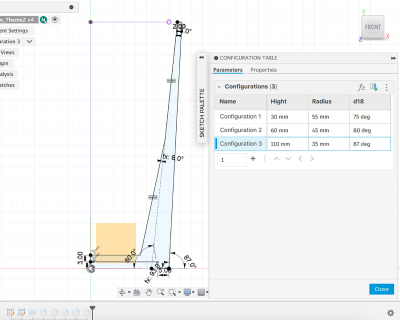

計算式などを組み込んだパラメトリックモデリングを用い、効率的にデザイン検証を実行する手法を解説します。数値の微調整だけで形状を即座に変更できるため、試行錯誤の密度と速度を高めることができます。

コンフィギュレーションを活用したバリエーション展開

Fusion360のコンフィギュレーション機能を活用し、複数のバリエーションを効率的に展開する技術を習得します。

複雑な造形に頼らない普遍的なデザインのポイント

3Dソフトは複雑な面構成を可能にしますが、普遍的でシンプルなデザインは、全体の厚みやサイズ、角度といった比率の均衡が重要です。講義全体を通じ、このバランスを見極める設計上のポイントを養います。

用途によって使い分けるレンダリング

レンダリングは目的によってソフトや表現方法を使い分けることが重要です。Fusion360とBlenderを通してその使い分けの考え方と違いをお伝えします。

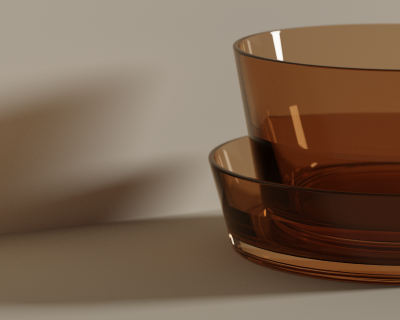

魅力を伝えるレンダリング

デザインの価値を的確に伝えるため、単なるリアルさの追求に留まらない、プロダクトが醸し出す空気感まで表現するレンダリング手法をお伝えします。作り上げたデザインの価値を的確かつ魅力的に表現するノウハウを学習します。

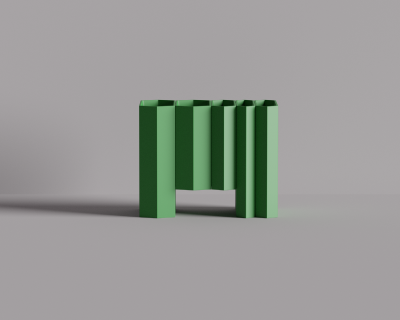

※上記の画像は講座に対する理解を深めるためのイメージです。

※下記の画像は講座に対する理解を深めるためのイメージです。

※講座動画の公開時期や、カリキュラムのイメージ・内容などは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

01.講座の全体概要自己紹介、実績紹介、講座の概要、狙い、学びポイント、心構え

02.Fusion360基本操作-モデリング前の準備 -主な使い方や操作

03.テープカッターのモデリング-対象物の実測とあたり寸法の入力 -基本的なモデリング -ディテールのモデリング

04.パラメトリックモデリング①-造形の確認と調整 -パラメトリックモデリングとは -メリットデメリット -活用方法

05.パラメトリックモデリング②-パラメトリックモデリングでのモデリング -造形の調整

06.モデリング後のワークフロー①簡易レンダリング(Fusion360)

07.モデリング後のワークフロー②図面書き出し(Fusion360)

08.モデリング後のワークフロー③指示書作成(Illustrator)

09.食器セットのモデリング-基本造形 -ディテールのデザイン

10.パラメトリックを活用したサイズ展開-パラメトリックを活用したサイズ展開 -バランスの調整 -現物確認

11.Blender基本操作-簡易レンダリングとの違い -Blender基本操作 -環境の構築(床壁天井、光、オブジェクト)

12.Blenderでのレンダリング-モデルの読み込み -マテリアルの付与とチューニング -カメラ、ライティング設定 -絵作りのコツ(モノの配置、画角、映り込み、被写界深度)

13.リサーチと要件定義-課題の要件や概要 -アイデア検討 -デザインの方向性定義

14.パラメトリックモデリング-基本形状のモデリング -パラメトリックなモデリング

15.コンフィギュレーションによるバリエーション展開-ディテールのデザイン検討(比率、寸法、R、段差のバランス調整) -コンフィギュレーションとは -コンフィギュレーションによるバリエーション展開

16.Blenderによるレンダリング-レンダリング準備 -デザイン意図を伝えるレンダリング

17.パラメトリックモデリングを使ったスタッキングスツールのデザイン-課題概要 -パラメトリックを前提としたモデリング(応用編)

18.ディテールデザインの検証ディテールのデザイン検討(比率、寸法、R、段差のバランス調整)

19.魅力的なレンダリング-Blenderでのレンダリング -シーンを設定した見せ方 -システムで構築されたデザインの効果的なデザインプレゼンテーション

20.講座のまとめ-講座の振り返り -これからのプロダクトデザインに向けて

当講座は、以下のツールを使用します。

[メインツール]

- Fusion360

- Blender

- Illustrator

※プログラムの注意事項必要に応じて作成

こんにちは、インダストリアルデザイナーのNAO IWAMATSUです。「Narrative Minimalism|語りかけるミニマリズム」をテーマに掲げ、機能的でありながら、ミニマルなフォルムと明快な構造に詩的な存在感をプロダクトに纏わせることを探索しています。大手情報機器メーカーのインダストリアルデザイナーとしてキャリアをスタートし、オフィス用複合機や医療機器などのプロフェッショナル向けのインダストリアルデザインで培った経験やスキルをベースに、現在は中小企業の自社商品企画からデザインや、海外で作品を発表するなど、BtoCからBtoBまで幅広いデザインを手掛けています。

該当の分野を勉強している方が一番難しく感じている点と、この講座を通して、その点をどのように解決できるでしょうか?

Fusionをはじめとする3DCADソフトウェアやBlenderなどの登場により、デジタルツールはより身近な存在となりました。さらに、3Dプリンターやオンデマンドによる素材加工、試作サービスの普及によって、プロダクトデザインは様々な分野のクリエイターにとっても身近な領域になってきていると思います。しかし、プロダクトデザイナーが何を考え、どのような目的や理想像に向かってそのツールを使い、実際にどのように活用しているのかは、そうした業務に携わる会社やデザイナーと実際に働いてみなければなかなか見えてきません。本講座では、ツールの使い方だけでなく、デザイナーが制作プロセスの中でデジタルツールをどのように用い、どのような思考のもとでデザインを行っているのかを体感的に学べる内容を目指しています。誰もがツールを使える時代だからこそ、「どう使うか」がより重要であると考えています。

プロダクトデザイン業界を目指されたきっかけを教えてください。

モノづくりが好きで、身の回りの製品が日常の暮らしやプロフェッショナルの仕事を支えていることを知り、その魅力に惹かれました。携帯電話が登場した頃、デザインを見ても自分の好みに合うものが少なかったことを覚えています。そこから「このデザインは誰が手がけているのだろう」と調べていくうちに、インダストリアルデザイナーという職業を知り、その存在に魅力を感じて目指すようになりました。プロダクトは社会の中に「形」として残るものです。だからこそ強い責任感が伴い、本質的な価値を追求できる分野だと思います。

講師さまご自身は、勉強してきた中で難しかった部分、それを解決するためにどのような努力をされてきましたか?

デザインを考えることと同じくらい難しいのは、それを実際に形にし、世に送り出すことです。どれほど優れたデザインでも、すべてが製品化されるわけではありません。製造の実現性やコスト、需要の有無など、様々な観点から判断が下され、そのすべてをクリアしたものだけが商品として世に出ます。そのため、プロダクトデザイナーは造形作家ではないと考えています。造形を生み出す際には、使用する素材の選定や、効率的な製造への配慮、使い勝手、コストなど、複数の視点から検討することが求められます。こうした総合的な判断と工夫こそが、デザイナーの腕の見せどころです。新しい形や表現を追い求めるだけでなく、さまざまな分野の知識や経験を積み重ねることを常に意識しています。

講師さまがお考えになる、プロダクトデザイン分野の市場性、展望についてお話ください。

デジタル化の進展により、モノを作り量産する企業は減少しています。ビジネス環境や環境問題の観点からも、「たくさん作ればよい」という時代は終わりました。しかし、これからはAIの普及によって、UI/UXのような画面を介さずモノそのものと対話する場面が増え、プロダクトデザインの重要性はむしろ高まると考えています。これから問われるのは「どんな形か」「どう感じるか」です。また、Well-beingや環境意識の高まりにより、人々は身の回りのモノにより丁寧に向き合うようになっています。デジタル技術の発展で誰もがモノづくりに関われる今、他分野のクリエイターもプロダクトデザインを学ぶことで表現領域を広げられます。プロダクトデザイナーは減っても、プロダクトデザインができるデザイナーは確実に増えていく時代です。

[経歴] 京都工芸繊維大学デザイン経営工学専攻修了。大手情報機器メーカーのインダストリアルデザイナーとしてキャリアをスタートし、オフィス用複合機や医療機器などのプロフェッショナル向けのインダストリアルデザインに従事。2020年よりデザインイノベーションファームに参画。2023年からはイタリア・ミラノサローネにて個人作品の発表などを継続的に行っている。 [受賞] German Design Award(独) / 2025,2020 Reddot Design Award(独) / 2025,2020 iF Design Award(独) / 2019 Good Design Award(日) / 2023,2019.2028.2012 など [展示会] Salone Satellite(伊) / 2025,2024,2023 BEHIND THE LIGHT(日) / 2025,2022 など

[経歴] 京都工芸繊維大学デザイン経営工学専攻修了。大手情報機器メーカーのインダストリアルデザイナーとしてキャリアをスタートし、オフィス用複合機や医療機器などのプロフェッショナル向けのインダストリアルデザインに従事。2020年よりデザインイノベーションファームに参画。2023年からはイタリア・ミラノサローネにて個人作品の発表などを継続的に行っている。 [受賞] German Design Award(独) / 2025,2020 Reddot Design Award(独) / 2025,2020 iF Design Award(独) / 2019 Good Design Award(日) / 2023,2019.2028.2012 など [展示会] Salone Satellite(伊) / 2025,2024,2023 BEHIND THE LIGHT(日) / 2025,2022 など