鍵盤楽器を活用したDTM作曲メソッド

講座詳細

鍵盤の基礎と実践

鍵盤初心者でも扱える基本フレーズから始め、DAW録音とMIDI編集の活用法を学びます。指使いやフォームといった基礎を重視し、簡単なメロディを滑らかに演奏する技術を習得。受講者自身のスタイルで作曲を始めるための土台を築きます。

コードの基礎知識

メジャー、マイナー、セブンスコードといった和音の構造を理解し、各キーでの演奏練習を行います。それぞれの響きと効果的な使用法を比較し、楽曲へ応用する実践的な手法を解説。コードを自然に楽曲へ組み込むための知識を固めます。

メロディとコードの関係

メロディとコードの機能的な一致点に着目し、自然な進行を構築する手法を探求します。ハーモニーを聴き分ける感覚を養いながら、理論を実際の楽曲制作に応用。作曲プロセスそのものを、より洗練されたものへと向上させます。

ジングル作成の実践

習得したスキルを応用し、短尺のジングル制作に挑戦します。コード、メロディ、リズムの組み立て方に加え、効果的なフレーズ展開のノウハウを習得。完成した作品を理論的に分析し、制作プロセスへフィードバックするサイクルを体験できます。

高度なコードと応用

ディミニッシュやテンションコードなど、より複雑な和音の構造と機能を学びます。DAW上で実際に活用しながら、その特徴と効果的な使用法を解説。メロディラインに豊かな厚みを与え、複雑な響きを持つ楽曲制作を可能にします。

ボーカル曲とアレンジ

ボーカル楽曲特有の構成と、Synthesizer Vの操作・調整技術を習得します。さらに、同一の楽曲を3つの異なるジャンルへアレンジする手法を実践。多様なスタイルの楽曲を自力で完成させるための総合力を養います。

- 1次公開(第1 ~ 12講):2026年1月16日

- 2次公開(第13 ~ 21講):2026年2月10日

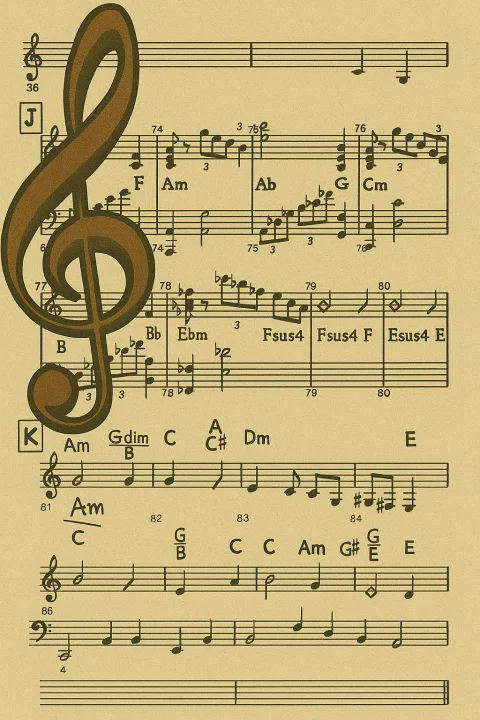

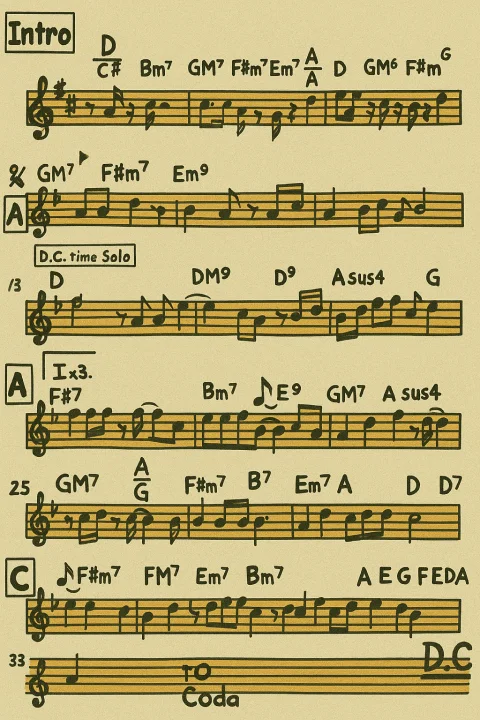

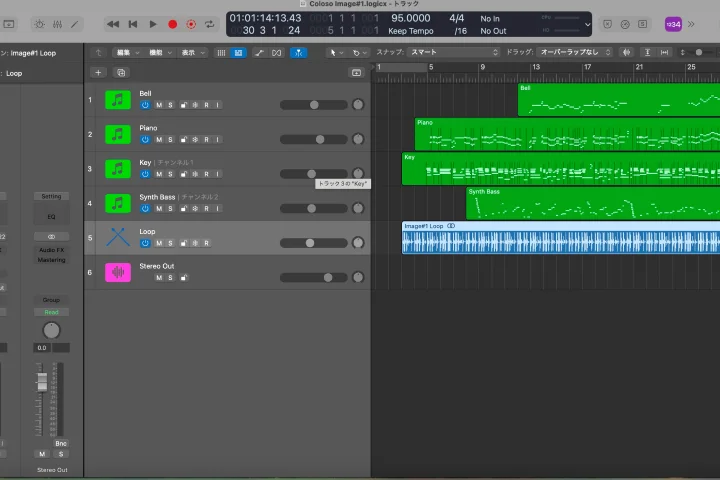

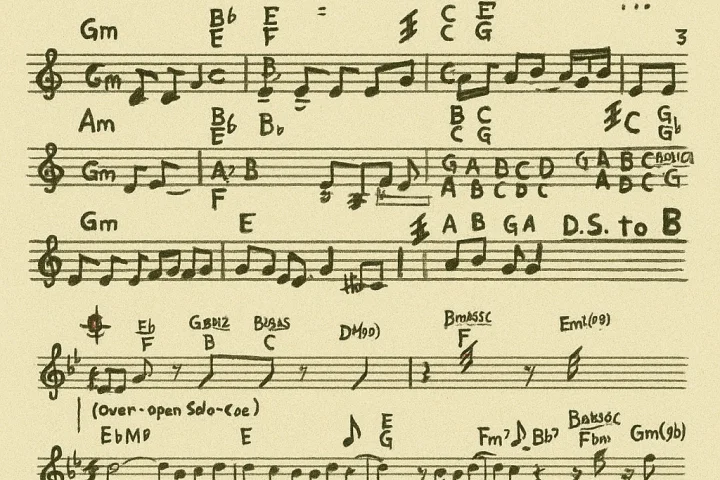

※下記の画像は講座に対する理解を深めるためのイメージです。

※講座動画の公開時期や、カリキュラムのイメージ・内容などは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

01.自己紹介、講座用オリジナル楽曲の実演(インスト)-自己紹介 -講座用オリジナルインスト楽曲の実演 -鍵盤演奏による作曲スタイル紹介 -シンセサウンド構築の一例を紹介

02.インスト曲作成のノウハウを解説-インスト曲を作るノウハウと醍醐味を解説 -構成・展開を意識した曲作りの流れ -鍵盤を活かしたアレンジの作り方

03.適当に作曲してみる-音楽理論の知識はないけど作曲したらどうなるのか!? -鍵盤で簡単なフレーズを弾いて録音 -MIDI編集での発展・アレンジ方法 -リズムとグルーヴを活かすアイデア

04.鍵盤初心者のためのレッスン-簡単なフレーズを鍵盤で弾けるようにしよう! -指使い・フォームの基本を学ぶ -鍵盤に慣れるための効果的な練習法 -短いメロディを滑らかに弾くコツ

05.簡単なコードの解説-メジャーコード -マイナーコード -トライアド「三和音」の構造を理解しよう -鍵盤上で各キーのコードを弾いてみよう

06.ちょっと複雑なコードの理解-メジャーセブン -マイナーセブン -セブンス -各コードの響きと使いどころを比較 -曲に取り入れる応用例を実践

07.メロディーとコードの関係性を解説-メロディーとコードの関係を深掘りしてみよう -コードを構成する音とメロディの一致点を意識する -進行に合わせた自然なメロディ構築法 -ハーモニーを感じる耳を鍛える

08.簡単なジングル作成-簡単なジングル曲を作ってみよう! -コード・メロディ・リズムの組み立て方 -フレーズ展開の作り方

09.6で作成したものが理論的にどうなってるか解説さっき作った曲を理論的に見てみよう! -コード進行の構造を分析 -メロディとコードの一致ポイントを解説 -理論を応用するコツ

10.さらに複雑なコードの理解-ディミニッシュ -マイナーメジャーセブン -テンションコード -各コードの特徴と実用的な使い方 -DAW上でのコード活用実践

11.ここまでの講座を応用したジングル作成-さらに高度なジングルを作ってみよう -応用コードを使った進行の工夫 -メロディの厚みを出す方法 -フレーズ展開の立体感を作る

12.11で作成したものが理論的にどうなってるか解説-さっき作った曲を理論的に見てみよう! -テンションコードの機能分析 -分析結果を制作にフィードバックする方法

13.講座用オリジナル楽曲の実演(ボーカル曲)とボーカル曲作りのノウハウを解説-ボーカル楽曲を作るノウハウと醍醐味を解説 -ドラムやベース、上モノの作り方をレクチャー -歌のメロディ構成とハーモニー作り -サウンドと歌詞の一体化を意識する

14.ボーカル楽曲制作-1からボーカル楽曲を作成してみよう -Aメロ〜サビの構成づくり -ボーカルに合うコード進行の設計 -フックを意識した展開

15.ボーカル楽曲制作2、Synthesizer Vのレクチャーし歌を入れてみよう-14で作った楽曲にSynthesizer Vでボーカルを入れてみよう -ボーカル表現と打ち込みテクニック -パラメータ調整による感情表現 -ミックス時のボーカル処理

16.J-pop&K-Pop編・ボーカルシンセサイザー編解説-様々なジャンルがある中この3つに焦点を当てて解説 -各ジャンルの特徴とアレンジポイント -サウンド構成の違いを理解 -楽曲方向性を決めるための比較分析

17.J-pop、K-Pop、ボーカルシンセサイザーの3パターンにアレンジ-14で作った曲を1ハーフ程度を3パターンにアレンジ -ジャンルごとのリズム感とノリを再構築 -各ジャンルの音色と空間演出の違い -実践的なアレンジのコツ

18.17のアレンジについて理論的に解説-17のアレンジについて理論的に解説 -コードやサウンド感の違いを理論的に比較 -グルーヴの作り方とその理屈 -サウンド構築を理論から説明

19.Daw付属のプラグインを使用したミックス&マスタリング方法-DAWに付属しているEQ、コンプ、リミッターなどを駆使して曲を仕上げてみよう -ミックスバランスを整える基本ステップ -音像定位(音源の位置や距離感の把握)と空間の作り方 -ボーカルとトラックの馴染ませ方

20.iZotope Neutron & Ozoneを活用したお手軽ミックスマスタリングを解説-AIでミックスしてくれるiZotope Neutron & Ozoneを活用し曲を仕上げてみよう -Neutronによる自動ミックスの仕組み -Ozoneによるマスタリング自動化と設定のコツ -最終仕上げで意識すべき音量・質感

21.DTMに鍵盤演奏がどれだけ役に立つかを解説し締め-鍵盤楽器が弾けるだけでDTMが飛躍的にクオリティが上がりスピードアップします! -皆さんも鍵盤楽器始めてみましょう!

当講座は、以下のツールを使用します。

[メインツール]

Logic Pro

※推奨バージョン:11.2.2

※プログラムの注意事項必要に応じて作成

こんにちは、ミュージシャンの白井アキトです。20歳からプロ活動を開始し、T-SQUARE、LiSA、SUHO(EXO)、MISIA、平手友梨奈、広瀬香美、モンスターストライクオーケストラ、矢沢永吉など、ジャズからJ-POP、K-POPまで、幅広い現場で演奏と制作を経験してきました。

DTMが普及した今でも、鍵盤は音楽を感覚的に掴むための最良のツールです。楽器経験がなくても、手で弾きながら理論を体感するプロセスは、作曲の理解を深めます。この講座を通じて、鍵盤とDTMを組み合わせる作曲の楽しさと、その実践的な力を皆さんにお届けします。

該当の分野を勉強している方、この講座を受講しようか悩んでいる方は、どういう部分を一番難しいと思っているでしょうか?本講義を通じて、そのような部分をどういう風に解決できるでしょうか?

DTMはやっているけれど楽器(鍵盤)は演奏できない人、またはこれから音楽を始めて作曲に挑戦したい人にとって、鍵盤楽器は構造的にも視覚的にも音程や和音を理解しやすい、非常に優れた楽器だと思います。最近では、楽器経験がなくてもDTMを通じてプロとして活躍する人も多く、素晴らしい楽曲がたくさん生まれています。ただ、やはり楽器を演奏できるようになると音楽への理解がより深まり、何より演奏そのものの楽しさを感じられます。この講座を通して、鍵盤とDTMを組み合わせることで生まれる音楽の魅力を、皆さまに存分にお届けできればと思っています。

楽曲制作を勉強するきっかけを教えてください。

エレクトーン教室に通っていた頃に作曲を始め、そこで基礎的な技法を学びました。その経験をきっかけにフュージョンの魅力に惹かれ、プロになってからは「自分のオリジナル曲をライブで演奏したい!」という思いが強くなりました。そこでLogic Proを購入し、DTMを始めてからは独学でより専門的に楽曲制作を学ぶようになりました。

講師さまご自身は、勉強してきた中で難しかった部分、それを解決するためにどのような努力をされてきましたか?

音大に入るまでは独学で音楽を学んでいたため、当時はコードを読むだけで精一杯でした。入学後にコード理論やスケールなどを勉強し始めたものの、最初はまったく理解できず、授業についていくのに必死でした。しかし、普段から理論的に曲を分析する習慣をつけたことで、少しずつ初見でも演奏できるようになり、今ではある程度の曲であれば伴奏もメロディーもアドリブもスラスラと弾けるようになりました。ホーンアレンジは最初とても難しく感じましたが、今では自分でできるようになり、ストリングスアレンジについては現在も勉強を続けています。

講師さまがお考えになる、音楽業界の市場性、展望についてお話ください。

現在も音楽市場の中心は音源よりもライブにあります。ただ、サブスクやSNS、YouTubeなどが主な視聴手段となったことで、ヒットすれば国境を越えて、これまで以上に多くの人々に聴いてもらえる時代になりました。今後は日本国内はもちろん、海外の方にも自分の作品をより多く届けられるよう、日々努力を続けています。

【受賞歴】 2008年SAPPORO CITY JAM PARK JAZZ LIVE CONTEST"TENTEN Quartet"として優勝 2007年YAMAHA Electone Stage神奈川大会金賞 2004年YAMAHA Electone Competition 関東大会銀賞 【Tourサポート】 2010,2011,2012年『櫻井哲夫&本田雅人』“~BIRTHDAY LIVE Tour~”参加 2009年西野カナ「"20th BIRTHDAY" 1st Tour」“LOVE one.” Tour」

【受賞歴】 2008年SAPPORO CITY JAM PARK JAZZ LIVE CONTEST"TENTEN Quartet"として優勝 2007年YAMAHA Electone Stage神奈川大会金賞 2004年YAMAHA Electone Competition 関東大会銀賞 【Tourサポート】 2010,2011,2012年『櫻井哲夫&本田雅人』“~BIRTHDAY LIVE Tour~”参加 2009年西野カナ「"20th BIRTHDAY" 1st Tour」“LOVE one.” Tour」