アイデアをかたちに、Fusion360で始める課題を解決するプロダクトデザイン

講座詳細

デザインは「課題解決のプロセス」

プロダクトデザインを単なる「外観を整える作業」ではなく、ユーザーの課題や社会のニーズを解決するための体系的なプロセスとして定義します。デザインが持つ本来の役割と、その思考法を学びます。

リサーチからプレゼンまでの一連の流れ

ヒアリング、調査、コンセプト作成から試作、プレゼンテーションに至るまで、実務におけるデザインフローを順を追って実践。現場で求められる一連の流れを体系的に体験し、プロセス全体を把握する視点を養います。

3DCADを使って「アイデアを形にする力」を養う方法

アイデアをスケッチから実際の立体へと具現化します。Fusion360を用い、正確性の高いソリッドモデリングと、自由度の高いフォームモデリングを習得。頭の中のイメージを形にする確かな技術を身につけます。

素材感・質感を表現し、デザインの意図を伝える方法

完成形をリアルに視覚化する技術を磨きます。マテリアル設定やレンダリングを通じて、製品が持つ質感や魅力を最大限に表現する手法を解説。これにより、デザインの意図を伝える力が向上します。

動画やプレゼンで「伝える力」を高めるコツ

Twinmotionやレンダリング画像を効果的に活用し、説得力のあるプレゼンテーション資料を作成する方法を学びます。クライアントやチームと明確な共通イメージを築き、デザインの価値を伝える技術を高めます。

デザインの実務感覚を身につけるノウハウ

コームブラシや家具といった具体的な課題に取り組みます。これらのモデリングを通じ、実務に直結する思考法、効率的な作業手順、そして効果的なプレゼン方法までを体験的に習得し、現場で活用できる感覚を養います。

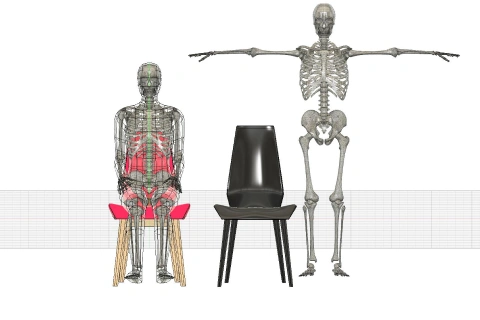

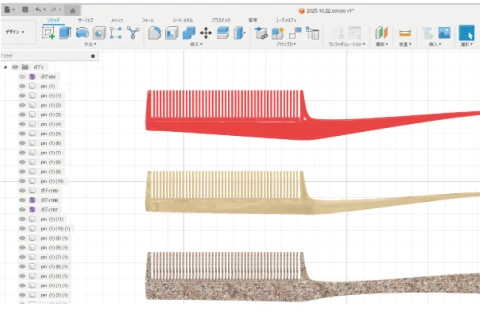

※上記の画像は講座に対する理解を深めるためのイメージです。

※下記の画像は講座に対する理解を深めるためのイメージです。

1.自己紹介とデザイン観-自己紹介(プロダクトデザイナー歴15年以上の経験・受賞歴・これまでの代表的な仕事) -プロダクトデザインの在り方とは -デザインをする上で大切にしていること(ユーザー目線・造形美・機能性・持続可能性など)

2.デザインプロセス全体像①-クライアントヒアリング → 成果物の確定 -調査(市場・競合・ユーザー・知財)とコンセプト作成

3.デザインプロセス全体像②-デザイン制作(スケッチ・プロポーサル・3DCAD) -ブラッシュアップ → モックアップ(3Dプリンター/手作りサンプル) -デザイン指示書の作成

4.3DCADの役割-ソフト比較 -デザイン・設計・試作の橋渡しとしてのCADの位置付け

5.FUSION360 基本操作 -「Fusion360」紹介 -インターフェースと基本操作①(ビュー操作・スケッチ・保存形式)

6.ソリッドモデリングの基礎-インターフェースと基本操作②(ソリッドモデリング) ソリッドの作成 各ツールの説明

7.マテリアル設定の基礎-インターフェースと基本操作③(マテリアル設定・レンダリング)

8.フォームモデリングの基礎-インターフェースと基本操作 ④(フォームモデリング) フォームの作成 各ツールの説明

9.構成要素の確認と解説-完成イメージを見ながら要素分解 → モデリング解説

10.モデリング前半-実際にモデリング

11.モデリング後半-実際にモデリング

12.マテリアルの設定-Fusion360レンダリング -カラーバリエーションや素材感の違いを比較

13.構成要素の確認と解説-構成要素・デザイン性の注目点

14.人間工学と椅子についての解説-背座と人体の関係性 -保持部・座り心地と身体の姿勢を支えるデザインの考え

15.モデリングの解説-完成イメージを見ながら要素分解 → モデリング解説

16.モデリング前半-実際にモデリングしながら要素解説

17.モデリング後半-実際にモデリングしながら要素解説

18.モデリング後半続き/レンダリング設定-実際にモデリング/レンダリングしながら要素解説

19.UIの解説-Twinmotionの紹介(建築/プロダクトの簡易プレゼン用) -静止画と動画での使い分け 昼⇔夜の見え方の違い(電飾)

20.環境及びマテリアルの設定と書き出し-Fusion360からデータ書き出し -Twinmotionへの読み込み、コンセプトに基づいた詳細レンダリング

21.プレゼンテーション資料作成-デザインを「伝える」ための資料制作 -見せ方の工夫(配色・レイアウト・レンダリング画像の使い方) -実務におけるクライアント提案ノウハウ

当講座は、以下のツールを使用します。

[メインツール]

- Fusion360

- Twinmotion 2025.1.1

※プログラムの注意事項必要に応じて作成

こんにちは、プロダクトデザイナーの渡邉義彦です。プロダクトデザイナーとして15年以上の経験を持ち、自動車シート、産業機器、医療機器、家具など70社以上のクライアントの製品を手がけています。グッドデザイン賞やiF Design Awardの受賞や現場での経験を通し、デザインの本質や哲学を学んできました。

私はデザインをする中で、見た目だけでなく課題解決やアイデアの実現力まで含めた、トータルな価値を重視しています。この講座では「デザイン=課題解決のプロセス」という考え方を学び、単なる見た目ではなく、問題を整理し解決するための思考法を身につけることを目指します。学んだことを自身の仕事に活かし、新たな発想や課題解決のヒントを見つけていただければ幸いです。

プロダクトデザイン業界を目指されたきっかけを教えてください。

大学では美術学部で日本画を専攻していました。卒業後は海外向けの食器デザインを担当し、美しい見た目や絵の表現を追求していましたが、CADなどのツールを学ぶ中で、形や機能、使いやすさまでを含めたデザインを深く学びたいと感じるようになりました。その後、海外のデザイン性の高い展示会に触れたり様々なデザイナーとの協業を経験する中で、プロダクトデザイナーとして自分のスキルを実務で活かし、成果を出したいと考えるようになりました。グッドデザイン賞やiF Design Awardの受賞も大きな励みとなり、より挑戦的で社会に価値を届けられるデザインに取り組む意欲が一層高まっています。

該当の分野を勉強している方、この講座を受講しようか悩んでいる方は、どのような部分に課題を感じているでしょうか?本講義を通じて、そのような部分をどのようなプロセスで解決できるでしょうか?

多くの受講検討者が抱える課題として、デザインを「見た目を整えること」と捉え、課題解決とのつながりが見えないという点があります。また、CADや3Dモデリングに興味があっても専門的すぎると感じ、独学で学ぼうとしても挫折してしまう人も少なくありません。さらに、アイデアを形にする力が不足し、プレゼンやポートフォリオで説得力を持って伝えられないという悩みもあるのではないでしょうか。本講座では、「デザイン=課題解決のプロセス」という考え方を元にFusion 360を活用し、インターフェースからモデリング、レンダリングまでを段階的に習得します。ツールを活用し、アイデアを可視化して「伝わる形」に仕上げることで、実務・学業・副業へ活かせるスキルの習得を目指します。

デザインする中で大切なポイントについて教えてください。

私がデザインで大切にしているのは、常にユーザーの視点に立つことです。見た目の美しさだけでなく、使いやすさや心地よさを意識しながら形にしていきます。プロダクトデザインでは3Dスキルの習得も重要ですが、実際に製品となりお客様に使っていただくことで初めて完成するものだと考えています。その過程で課題の本質を整理することも欠かせません。表面的な要望だけで動いてしまうこともありますが、本当に必要なことを理解してこそ、意味のあるデザインにつながります。ものづくりは地道な検証や時間の積み重ねが必要ですが、そこから得られる学びや達成感は大きく、社会に配慮したデザインを意識することが、意味のあるプロダクトにつながると思っています。

講師さまがお考えになる、プロダクトデザイン分野の市場性、展望についてお話しください。

グローバル化が進む現在、商品開発は大企業に限らず、中小企業や個人でも容易に行えるようになり、プロダクトデザイナーの需要はますます高まっていると感じています。デザインスキルだけでなく、製品開発のプロセスやマーケティング、製造工程に関する知識も求められるようになり、総合的なスキルセットの重要性が増しています。また、AIの活用などによって開発期間が効率化される中で、デザイナーとしての役割が高まっていると考えます。こうした中でより共感される価値判断を学んでいく必要があると思います。

現) プロダクトデザイナー 【経歴】 ガラス食器会社及び通販会社のプロダクトデザイナーを経て株式会社案とを設立。 プロダクトデザインをメインとして空間やグラフィック3DCG動画等幅広く活躍中。 上場企業各社や医師や大学等の個人のクライアントから依頼を受けています。 【受賞歴】 GOOD DESIGN 2013 GOOD DESIGN 2014 GOOD DESIGN 2018 GOOD DESIGN 2019 GOOD DESIGN 2022 iF Design Award 2018 iF Design Award 2022

現) プロダクトデザイナー 【経歴】 ガラス食器会社及び通販会社のプロダクトデザイナーを経て株式会社案とを設立。 プロダクトデザインをメインとして空間やグラフィック3DCG動画等幅広く活躍中。 上場企業各社や医師や大学等の個人のクライアントから依頼を受けています。 【受賞歴】 GOOD DESIGN 2013 GOOD DESIGN 2014 GOOD DESIGN 2018 GOOD DESIGN 2019 GOOD DESIGN 2022 iF Design Award 2018 iF Design Award 2022